在壮乡的悠悠岁月长河里,有一位与壮锦紧密相连的传奇人物,她就是蒙如君。身为中国织锦工艺大师,同时也是广西壮族自治区级非物质文化遗产项目(壮锦制作技艺)代表性传承人,蒙如君在壮锦领域有着举足轻重的地位。初次听闻她的故事,是在一个暖阳温柔洒进屋子的午后。作为桂林理工大学“解锁‘锦’囊妙计,点亮千年织光”实践团的一员,在这次访谈中,我们满怀着对壮锦文化的好奇与传承的使命感,走进了她和壮锦的精彩世界。

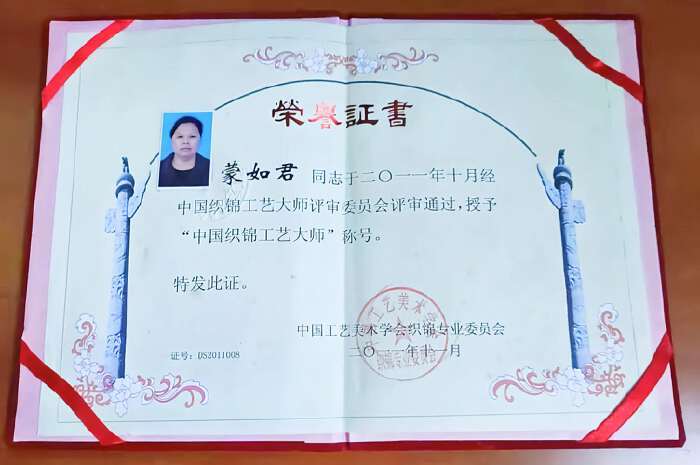

图1:“中国织锦工艺大师”蒙如君老师

蒙如君出生于1957年,1972年,命运的齿轮开始缓缓转动,她踏入壮锦制作的领域,在壮锦厂维修部开启了与壮锦相伴的漫长岁月。那时的壮锦厂,是简陋的泥土房,条件艰苦得超乎想象,可她和另外六个人,怀揣着对未来的无限憧憬,一头扎进壮锦的学习中。时光匆匆,一晃二十余载。到了1993年,市场经济的浪潮汹涌袭来,壮锦厂没能扛住冲击,无奈倒闭。曾经热闹非凡的厂房变得冷冷清清,一同奋斗的伙伴们也纷纷另谋出路。然而,蒙如君却割舍不下这份深入骨髓的热爱,她没有被现实打倒,毅然决然地选择坚守。她将家里的一角改造成小小的工作室,搬出那台陈旧却无比熟悉的织锦机,继续在经纬之间穿梭,让壮锦的绚丽在岁月中延续。

身为中国织锦工艺大师,蒙如君在壮锦制作工艺上造诣极高。多年来,她在壮锦传承之路上默默耕耘,积累了丰富的经验和深厚的情感。在壮锦厂的日子,对我们实践团来说,每一个故事都是珍贵的文化宝藏。进厂时,壮锦市场已不景气,手工织的壮锦价格低,工厂工资微薄,他们甚至还兼职打过轮胎。即便如此,蒙如君依旧坚守在壮锦制作的岗位上。1989年,她带着壮锦走出国门,去日本展示织锦技艺。为了把心爱的织锦机带到日本,她亲手拆卸又组装。后来,她还去过成都、桂林等地,每一次的展示,都是壮锦的一次精彩亮相。我们实践团在调研过程中,深刻感受到这些经历对于壮锦文化传播的重要意义,也为蒙如君的勇气和坚持所折服。

当我们实践团成员围坐在蒙如君身边,问到为何能一直坚持时,她的回答简单而纯粹:“就是因为热爱这份工作,我最喜欢做这个了。”这份热爱,支撑着她走过工厂倒闭的艰难时刻。那时,年轻人纷纷转行,可她没有,退休后也依旧在家里摆弄着织锦机。

图2:蒙如君老师织锦

蒙如君虽对壮锦过去的历史了解有限,但她知道,壮锦曾经是家家户户生活的一部分,老人们在家里亲手制作。如今,壮锦传承面临困境,制作工艺繁琐耗时,年轻人不愿意学,加上作为工艺品,不是生活必需品,销路也不好。这也是我们实践团深入调研的重点方向,我们和蒙如君一起探讨如何突破这些困境。蒙如君分享着自己多年的经验,我们也从专业角度提出一些创新的想法,比如结合现代设计理念,开发壮锦文创产品,借助互联网拓宽销售渠道等。

为了宣传壮锦,蒙如君曾经历过顾客多、壮锦好卖的日子,也经历过如今销售低迷的阶段。即便如此,她还是在努力,曾经在联合国扶贫项目中,她每天下乡教徒弟。虽然那些徒弟现在都不再从事壮锦行业了,但那段一起织锦的时光,依旧在她心中熠熠生辉。我们实践团也从蒙如君的经历中汲取力量,计划在后续的实践活动中,加大对壮锦传承的宣传力度,吸引更多人关注。

作为壮锦继承人,蒙如君理解的壮锦,核心是传承。她不仅盼望着女儿和媳妇能接过这传承的接力棒,让壮锦技艺延续下去,还满心期待着更多青少年能够参与进来,继承这门古老的技术。她耐心地给我们介绍着壮锦的制作流程,从煮线、浆线、称斤,到使用各种工具,再到按照图纸编织,每一个步骤都饱含着她对壮锦的深情。我们实践团成员认真记录、学习,希望能将这些技艺完整地传承下去。

图3:蒙如君老师展示编制成品

蒙如君参加过很多宣传活动,都是别人邀请她去的。在活动中,人们看到普通木头织锦机在她手中变出精美壮锦时的惊叹,让她更加坚信壮锦的魅力。我们实践团也希望借助各种平台,让更多人看到壮锦的魅力。我们计划组织校园展览、线上直播等活动,邀请蒙如君作为嘉宾,让更多青少年能因为热爱来学习织锦,只要有信心,上手就快。

图4:实践团队成员与蒙如君老师合照

如今,蒙如君年纪大了,有时间就织织锦,没时间就去打球锻炼。她的生活简单而充实,壮锦早已成为她生命中不可分割的一部分。她的故事,就像一首朴实无华的歌,唱着对壮锦的热爱与坚守,也让我们看到壮锦传承的希望与艰难。作为桂林理工大学 “解锁‘锦’囊妙计,点亮千年织光” 实践团,我们深感责任重大,将以蒙如君为榜样,继续在壮锦传承的道路上探索前行,为点亮这千年织光贡献自己的力量。

文件下载:

关联文件: